[무안공항 참사] 무안 발령난 관제사 사표…지방공항 인력 확보 비상

- 무안 발령난 관제사 사표…지방공항 인력 확보 비상

- 무안공항 최대 위기.. 개항 때 우려한 두 가지가 참사 불렀다

[코리아드론매거진] 이지은 기자 = 제주항공 참사로 항공관제의 중요성이 부각되고 있지만 많은 지역 공항들은 관제 인력 확보에 난항을 겪고 있다. 특히 참사가 발생한 무안공항은 결원 충원 과정에서 일부 관제사가 사표까지 낸 것으로 나타났다. 관제사 부족으로 지방 공항의 안전이 위협받고 있다는 지적이 나온다.

6일 항공업계에 따르면 무안공항 소속 관제사는 총 7명이다. 이 중 지난해 12월 29일 발생한 제주항공 사고 당시 근무를 섰던 2명이 업무에서 빠진 상태다. 이에 무안공항을 관리하는 부산지방항공청(부항청)은 인근 공항 관제사를 무안공항으로 보내 인력을 충원할 계획이었다. 그런데 이 과정에서 무안공항으로 발령받은 관제사 1명이 사표를 냈고 비슷한 시기에 또 다른 부항청 소속 관제사 1명이 사직서를 냈다.

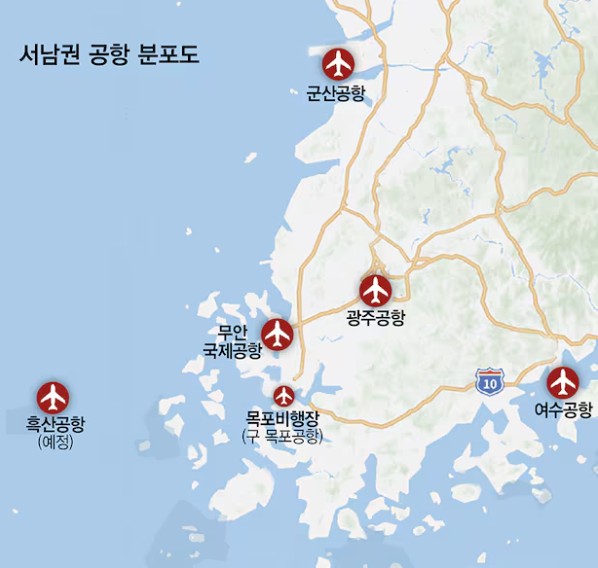

항공업계에서는 관제사들의 과도한 업무와 열악한 처우가 누적되면서 인력 이탈로 이어지고 있다는 지적이 나온다. 현재 부항청은 무안과 김해, 대구, 여수, 울산 등 9개 공항을 관리하는데, 총 관제사가 50여 뿐이다. 국제민간항공기구 권고 기준의 절반 수준이다. 인력은 적은데 업무량은 많다. 국토교통부 등에 따르면 2023년 무안공항 관제탑은 하루 평균 111대에 대한 관제 업무를 수행했다. 다른 지방공항들보다 3배 가량 많다.

이에 항공업계에서는 민항기 운영을 하지 않는 일부 공항 운영을 일시 중단시켜서라도 관제 인력을 확보해야 한다는 지적까지 나온다. 한 관제사는 “관제사 부족은 인력 돌려막기로는 해결되지 않는다”며 “관제사 처우 개선 등으로 필수 인력을 확보하는 게 가장 시급하다”고 말했다.

한편 이번 사고는 1948년 대한민구구 정부 수립 이후 국내서 발생한 역대 최악의 항공참사로 기록됐다.

▶사고원인으로 조류충돌이 1차 원인으로 추정

국토교통부 한공철도사고조사위원회에서 사고항공기의 블랙박스 2개를 사고현장에서 수거해 사고원인을 조사 중이지만, 현재 가장 직접적인 원인은 조류충돌(버드 스타리아크)이 손꼽힌다.

다만 사고항공기가 왜 랜딩기어(바퀴) 3개를 모두 내리지 못하고 동체착륙을 시도했는지와 최초 접근한 남→북방향이 아닌 시계방향으로 급선회한 뒤 북→남방향으로 역방향 착륙을 시도했는지 여부는 추가 규명이 필요해 보인다.

전남 무안공항은 2007년 개항 초부터 조류충돌 사고가 우려됐다. 우리나라는 국토가 좁고 산지가 많은 관계로 국내 대부분 공항이 땅값이 싼 하구나 바닷가 등 개활지에 자리잡고 있지만, 무안공항 일대는 주거지와 멀찍이 떨어져 있고, 매연과 소음을 내뿜는 산업시설도 전무하다.

무안공항 남동쪽으로는 무안CC골프장과 무안공항 사이에는 오목한 만(灣)안에 들어간 '창포호' 라는 인공호도 있다. 이곳에는 평소에도 텃새와 철새들이 먹이를 찾아 많이 몰려드는 곳으로 알려졌다. 또한 창포호 일대는 2001년 지정된 국내 최초 연안습지보호지역이다.

이 일대는 여수,고흥,서산 등지와 함께 '유네스코 세계자연유산' 등재도 추진 중인데, 사고가 난 날 밤에도 무안공항 상공에서는 V자로 떼를 지어 이동하는 철새떼를 육안으로도 쉽게 관찰할 수 있었다.

하지만 무안공항은 조류퇴치 인력이 4명에 불과했던 것으로 확인됐고, 심지어 사고 당일에는 주말이라 2명이 근무한 것으로 확인됐다.

무안공항은 '서남권 거점 국제공항' 으로 건설이 추진되면서 정권 실세 정치인의 고향에 들어서는 '정치 공항' 이란 부정적 여론이 있었다.

무안군은 김대중 전 대통령의 최즉근으로 '리틀DJ' 로 불린 한화감 전 의원의 고향이자 지역구(무안,신안)로 김대중 전 대통령의 고향(신안군 하의도)과도 가깝다. 무안공항 개항 당시 지역구(무안,신안) 국회의원은 DJ의 차남인 김홍업 전 의원(현 김대중평화센터 이사장)이었다.